БУМАЖНЫЕ КРОНЫ АВСТРО-ВЕНГРИИ

Банкноты официальных выпусков Австро-Венгерской империи с 1900 года

и их последующие штемпелеванные версии

ℋостальгическая попытка уловить и зафиксировать ускользающее ощущение безвозвратно ушедшей эпохи через призму денежного обращения в крупнейшем государстве Европы начала ХХ века и привела к созданию данного сайта. Это результат многолетней работы по объединению всей доступной информации по австро-венгерским бумажным кронам в формате обзорного каталога на русском языке, в котором рассмотрены банкноты официальных выпусков Австро-Венгерской империи 1900-1918 годов и их последующие государственные штемпелеванные и маркированные модификации в Австрии, Венгрии, Чехословакии, КСХС (Югославии), Румынии, Фиуме (совр. Риека) и Польше. Здесь нет информации по локальным штампам государств-приемников монархии, австро-венгерским кригсгефангененлагергельдам и австрийским нотгельдам.

ℬся информация на сайте разделена по странам, названиям выпусков и каталожным номерам банкнот в соответствии с каталогами Краузе. Навигация по разделам осуществляется через синюю навигационную панель ниже слева и горизонтальное меню, появляющееся при прокрутке этой страницы.

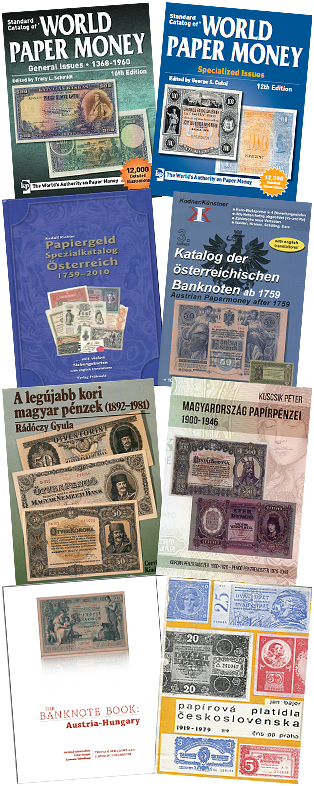

Основными статистическими источниками являются каталоги Краузе последних выпусков: «Standard Catalog of World Paper Money General Issues 1368-1960 (16th Edition)» (cкачать (233 mb)) и «Standard Catalog of World Paper Money, Specialized Issues (12th Edition)» (cкачать (232 mb)). Нижеуказанные издания уточнили их и добавили значительное количество дополнительной информации, которая по мере возможности перепроверялась перекрестным сравнением с официальными документами Австрии, Венгрии и Польши:

Основными статистическими источниками являются каталоги Краузе последних выпусков: «Standard Catalog of World Paper Money General Issues 1368-1960 (16th Edition)» (cкачать (233 mb)) и «Standard Catalog of World Paper Money, Specialized Issues (12th Edition)» (cкачать (232 mb)). Нижеуказанные издания уточнили их и добавили значительное количество дополнительной информации, которая по мере возможности перепроверялась перекрестным сравнением с официальными документами Австрии, Венгрии и Польши:

- Рудольф Рихтер «Специальный каталог австрийских банкнот 1759-2010» (Rudolf Richter ― «Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759-2010») второе издание на немецком языке, Зальцбург 2010: купить на Frühwald.com или cкачать фрагмент каталога (14 mb)

- Йоганн Коднар, Норберт Кюнстнер «Каталог австрийских банкнот с 1759 года» (Kodnar / Künstner ― «Katalog der österreichischen Banknoten ab 1759») третье издание на немецком языке, Вена 2018: купить на Eiamaya.at или cкачать фрагмент каталога (18 mb)

- Оуэн Линзмайер ― серия каталогов «The Banknote Book» для Австро-Венгрии(), АвстрииTHE BANKNOTE BOOK: Austria-Hungary

(updated May 19, 2021)

(), Немецкой АвстрииTHE BANKNOTE BOOK: Austria

(updated May 19, 2021)

(), ЧехословакииTHE BANKNOTE BOOK: German-Austria

(updated August 6, 2021)

(), ФиумеTHE BANKNOTE BOOK: Czechoslovakia

(updated May 19, 2021)

(), КСХСTHE BANKNOTE BOOK: Fiume

(updated May 19, 2021)

() и РумынииTHE BANKNOTE BOOK: Kingdom of SCS

(updated January 10, 2021)

() на английском языке: подписка на Greysheet.comTHE BANKNOTE BOOK: Romania

(updated July 26, 2021)

- Петер Кусчик «Венгерские бумажные деньги 1900-1946» (Kuscsik Péter ― «Magyarország papirpénzei 1900-1946») на венгерском языке, Будапешт 2017: cкачать фрагмент каталога (22 mb) или купить на Ebay.com

- Дьюла Радоци «Последние венгерские деньги (1892-1981)» (Rádóczy Gyula ― «A legújabb kori magyar pénzek (1892-1981)») на венгерском языке, Будапешт 1984: cкачать фрагмент каталога (62 mb)

- Ян Байер «Бумажные деньги Чехословакии 1919-1979» (Jan Bajer ― «Papírová platidla československa 1919-1979») второе издание на чешском языке, Прага 1979: cкачать фрагмент каталога (33 mb)

Источником общего описания австро-венгерских банкнот является статья Збышека Шустека «Бумажные деньги монархии Габсбургов», опубликованная в белорусском журнале «Банкаўскі веснік» за март 2010 года (cкачать 0,2 mb). Более подробной информацией располагают специализированные интернет-ресурсы ― т.н. основные изображения банкнот с периодами их обращения имеются в немецкой википедии Liste der österreichischen Kronen-Banknoten и на сайте Banknote.ws, венгерские кроны описаны на сайте Magyar Bankjegykatalógus, а чехословацкий выпуск подробно разобран на Mojazbierka.sk. Достаточно информативны онлайн-каталоги с изображениями Geldschein.at, RealBanknotes.com и Fox-Notes.ru. Информация из послевоенной истории австро-венгерских банкнот в разных регионах взята из свободных зарубежных источников:

- Австро-Венгрия ― Збышек Шустек «Хроника денег в Словакии. С древнейших времен до 2009 года» (Zbyšek Šustek ― «Kronika peňazí na Slovensku. Od najstarších čias do roku 2009») на словацком языке, Братислава 2009: или cкачать (50 mb)

- Австрия ― Клеменс Мут «Конец кроны: распад единого денежного пространства на территории бывшей империи Габсбургов» (Clemens Muth ― «Das Ende der Kronenzone: Die Auflösung des gemeinsamen Währungs-gebiets auf dem Territorium des ehemaligen Habsburgerreichs») на немецком языке, Мюнхен 1997: cкачать (3,5 mb)

- Венгрия ― Петер Кусчик «Белые деньги 1918-1919 годов (25 и 200 крон)» (numpszi ― «Biele peniaze 1918-1919 (25, 200 korún, 1918)») на словацком языке, 2012: или cкачать (3,4 mb)

- Чехословакия ― Збышек Шустек «Подделка чехословацких штемпелей в 1919 году на австро-венгерских банкнотах» (Zbyšek Šustek ― «Falšovanie československých bankovkových kolkov z roku 1919»), опубликованная в альманахе «Příspěvků XII. konference policejních historiků» на словацком языке, Братислава 2018: или cкачать (24 mb)

- Югославия ― Бошко Миятович «Замена австрийских крон на динары в 1920 году» (Бошко Мијатовић ― «Замена аустриjских круна за динаре 1920. године») на сербском языке, Белград: cкачать (0,6 mb)

Искренне хотелось бы поблагодарить всех, чья информация и файлы использовались при создании сайта. Особую благодарность хотелось бы выразить немецкому порталу Banknotesworld.com, который помог наполнить данный сайт уточнённым качественным содержанием за счёт информации из форума и консультаций ведущих экспертов по австро-венгерским банкнотам, таких как Рудольф Рихтер (Rudolf Richter, RuRi), Андреас Баумгартнер (Andreas Baumgartner, gukroschi), Вальтер Паузер (Walter Pauser, kapazunda57) и др. Также спасибо за поддержку сайту Бонистика-Клуб.

Австро-венгерские кроны (банкноты)

Αвстро-венгерская крона (нем. Österreichisch-ungarische Krone, венг. Osztrák-magyar korona) ― денежная единица Австро-Венгрии с 1892 по 1918 год, а также денежная единица переходного периода стран, образовавшихся в результате распада империи. Разменная денежная единица, равная 1/100 кроны, в австрийской части государства называлась «геллер» (нем. Heller), в венгерской ― «филлер» (венг. filler). Крона была введена вместо находившихся в денежном обращении гульденов (венг. флоринов) при проведении денежной реформы, во время которой был осуществлён переход от серебряного стандарта к золотому. За критерий ценности была взята средняя курсовая цена австрийского гульдена в золоте за 1879-1891 годы, который в свою очередь соотнесли со среднемесячным курсом золота в французских франках в тот же период времени, прибавили высчитанный 19%-ный лаж и приравняв один гульден к двум новым кронам, получили в итоге за 1 килограмм золота 3 280 крон. Закон о новой денежной системе (опубликованный в бюллетене государственных законов № 126, скачать (5 mb)) был утверждён 2 августа 1892 года и вступил в действие 11 августа т.г., тогда же был начат выпуск монет. После этого, для облегчения адаптации к новым деньгам, наступил льготный семилетний переходный период. После чего согласно императорскому постановлению от 21 сентября 1899 года (бюллетень № 176, скачать (57 mb)) и соответствующему объявлению председателя Совета министров от 1 ноября т.г (бюллетень № 208, скачать (0,7 mb)), с этого же дня вступившего в юридическую силу, было утверждено обязательное использование кроны в денежном обращении империи. Австрия и Венгрия заключили договор о единой валюте со сроком действия до 31 декабря 1910 года с автоматическим продлением ещё на 10 лет при условии, что договор не расторгался одной из сторон не позднее, чем за год до истечения срока действия. В соответствии с этим 10 декабря 1910 года, не без проблем с венгерской стороны, разрешение Австрийско-венгерскому банку на выпуск банкнот сначала было продлено до 31 декабря 1917 года, а после этого до 31 декабря 1919 года. Вообще, институциональное размещение кроны было долгим процессом, продолжавшимся с момента ее введения в 1892 году до конца первого десятилетия XX-го века. Создание монетной системы в кронах окончательно было завершено в 1912 году выпуском монеты достоинством в 2 кроны. Вместе с этим, ужé в том же 1912 году на основании закона о введении исключительных полномочий, Австрийско-венгерскому банку, кроме прочего, было разрешено в зависимости от потребности вводить в денежное обращение неограниченное количество банкнот номиналами 10 и 20 крон, а также выпускать номиналы меньше 10 крон. Таким образом, период стабильности для полностью введённой кроны продлился недолго, примерно до начала Первой мировой войны летом 1914 года.

Интересные факты

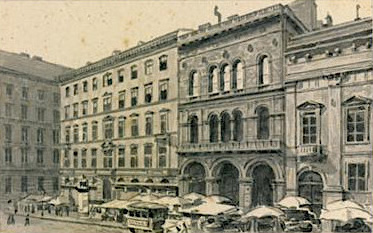

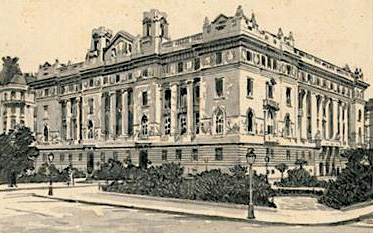

Главные учреждения Австрийско-венгерского банка (фотографии 1905 года):

в Вене (дворец Ферстеля, площадь Фрайунг) и в Будапеште на площади Свободы

В период существования Дунайской монархии Австрийско-венгерский банк имел головные управления для каждой из двух половин империи ― в Вене и в Будапеште, но производство банкнот осуществлялось только в австрийской столице. Главное венское учреждение Австрийско-венгерского банка с 1878 по 1925 год располагалось в специально построенном в 1860 году для Австрийского национального банка здании, известном как «дворец Ферстеля» – самом роскошном в городе на тот момент. А типография (Druckerei für Wertpapiere), где изготавливали банкноты для империи и затем для независимой Австрии, размещалась напротив ― на другой стороне улицы Херренгассе в отдельно стоящем доме, занимая несколько этажей.

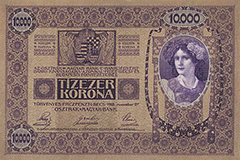

Банкноты в кронах появились в денежном обращении империи 20 сентября 1900 года. За последующие 18 лет в Австро-Венгрии было выпущено 3 пробные банкноты и 19 основных типов бумажных крон, которые находились в обороте почти четверть века. Начинали они своё существование как полноценные деньги в стабильной и развитой европейской стране, подкреплённые солидным золотым запасом (более 400 тонн в первом десятилетии ХХ-го века, больше тогда было только у французского и российского банков). Но началась Первая мировая война и привычный мир изменился до неузнаваемости. Дестабилизация денежной системы началась сразу после июньского убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. Под влиянием официальной реакции на это событие резко увеличилось изъятие денежных средств из банков. Незадолго до объявления войны, всего за один месяц денежный поток вырос с 2,3 миллиарда до 3,1 миллиарда крон. При этом золотое покрытие кроны снизилось с 69,2% до 46,3%. После объявления об общей мобилизации, 31 июля 1914 года императорским указом был снят запрет на выдачу банковских ссуд государству и аннулировано требование о золотом обеспечении не менее 40% банкнот, находящихся в денежном обращении. С октября 1914 года Австрийско-венгерский банк начал прямое дефицитное финансирование военных расходов, в конечном итоге которые на 3/5 были профинансированы за счет военных займов и на 2/5 ― за счет денежной эмиссии. Эти громадные траты провоцировали постоянную неконтролируемую эмиссию, объём денежной массы неуклонно увеличивался и деньги обесценивались. Если сравнить официальные банковские документы от 23 июля 1914 года и от 26 октября 1918 года, то за военный период количество находящихся в обращении банкнот выросло почти в 15 раз: с 2 129 759 250 до 30 679 675 403 крон. А обеспечение драгметаллами и иностранной валютой банкнот в обороте и банковских вкладов снизилось с 65,66% до 1,02%.* За время войны Австрийско-венгерский банк потерял бóльшую часть своих золотых резервов. В начале войны отсутствие доверия к бумажным деньгам и рост цен стали причинами последующего сокрытия и накопления населением монет из драгоценных и простых цветных металлов, несмотря на запрещающий это циркуляр, выпущенный в октябре 1915 года. В это же время банком была прекращена чеканка сначала серебряных и золотых, а затем никелевых и бронзовых монет для использования цветных металлов в военной промышленности. Мелкие серебряные монеты заменили банкноты достоинством 1 и 2 кроны. Вместе с этим, с началом войны были прекращены публикации ежемесячных банковских отчётов, и до 8 февраля 1918 года Австрийско-венгерский банк держал свои финансы в секрете. Однако определенное представление об их реальном состоянии можно было получить по изменениям курса австро-венгерской кроны на Цюрихской фондовой бирже. Курс кроны сильно зависел от текущей ситуации на фронтах, так во время побед центральных держав он даже временно улучшался, но в целом наблюдалась явная тенденция к снижению. Высокую степень девальвации и увеличение наличного денежного обращения может проиллюстрировать введение в оборот купюры номиналом 10 000 крон в конце декабря 1918 года ― теоретически такая банкнота соответствовала трём килограммам золота или 40-50 месячным зарплатам учителя или клерка. После Первой мировой войны и распада империи, в конце своего существования австро-венгерская крона значительно обесценилась: официально она потеряла 1/4 своей покупательской способности, а неофициально ― подешевела на 5/6.

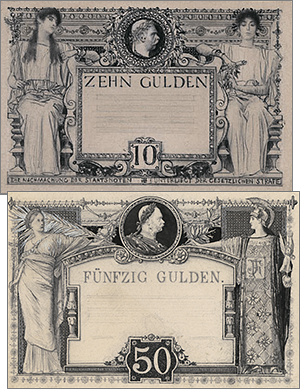

проекты Густава Климта и Франца Матча

(увеличение по клику, откроется в новой вкладке)

(увеличение по клику, откроется в новой вкладке)

проект Коломана Мозера, гравировка Фердинанда Ширнбека

(увеличение по клику, откроется в новой вкладке)

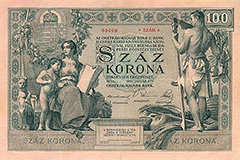

Но в самом начале ХХ века до тех тяжёлых времен было ещё далеко. И новые банкноты были красивые, интересные, современные. Первоначально разработка дизайна бумажных крон была поручена известному художнику-модернисту Густаву Климту (Gustav Klimt) и его коллеге Францу Матчу (Franz Josef Karl von Matsch). Но их проекты оказались слишком авангардными для консервативного руководства Австрийско-венгерского банка (см. первый рис. слева) и в результате предпочтение отдали проектам Рудольфа Рёсслера (Rudolf Rössler), выполненным в историческом стиле (см. второй рис. слева). Вместе с ними особого внимания заслуживала банкнота 100 крон 1902 года венгерского художника Ласло Хегедюша (László Hegedűs). Более современные художественные направления (стиль сецессион) нашли свое отражение в дизайнах банкнот последующих выпусков, начиная с 1000 крон 1902 года Генриха Лефлера (Heinrich Lefler), и особенно ярко проявились в 100 кронах 1910 года Коломана Мозера (Koloman Moser) (см. третий рис. слева). Банкноты предвоенного и военного периода создавали уже другие: Йозеф Пфайффер (Josef Pfeiffer), Алоиз Ханс Шрам (Alois Hans Schram) и Рудольф Юнк (Rudolf Junk). Судьба распорядилась так, что почти все эти талантливые художники-графики умерли вместе со своей родиной в 1915-1919 годах в возрасте около пятидесяти лет. Только Юнк и Рёсслер дожили до середины XX-го века.

В создании практически всех банкнот 1900-1918 годов участвовал знаменитый гравер Фердинанд Ширнбек (Ferdinand Schirnböck), ученик известного венского художника Фердинанда Лауфбергера (Ferdinand Julius Laufberger). Имея только один глаз, он гравировал на металле миниатюрные изображения для клише банкнот и почтовых марок.

Для бумажных денег того периода революционным шагом вперёд стало применение синтетических красок разнообразных оттенков (особенно синего и красного цветов), использование которых повышало защиту купюр от подделок, например изготавливаемых мокроколлоидным методом.* Клише для банкнот стали изготавливать методом гелиогравюры, а не вручную как ранее. При этом шагом назад можно назвать отсутствие водяных знаков на деньгах, по всей вероятности вследствие ограниченной возможности контроля их наличия на темных банкнотах. В бумажных деньгах выпуска 1900-1902 годов впервые применили фоновые (защитные) сетки с элементами, создающими иллюзию обоев или ткани.

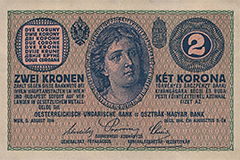

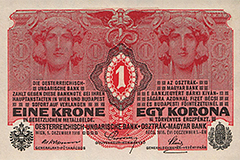

Банкноты 10 крон (Austria-4) и 20 крон (Austria-5) выпуска 1900 года технически были похожи на бумажные деньги предыдущего периода, но их композиция изменилась и впервые в монархии Габсбургов разные номиналы стали отличаться по цвету. Лицевая сторона банкнот («австрийский аверс») содержала текст на немецком языке, а оборотная сторона («венгерский реверс») ― на венгерском. Такое текстовое оформление стало применяться в Австро-Венгрии с 1880 года. В дальнейшем исключением стали следующие банкноты: 1 крона 1916 года (Austria-20) и 2 кроны 1914 года (Austria-17) с двуязычным текстом на обеих сторонах, 200 крон 1918 года (Hungary-17) только на венгерском языке, а также многочисленные варианты односторонних банкнот 25 и 200 крон 1918 года с двуязычным тестом на аверсе. Кроме них, аверс и реверс только на немецком языке имели австрийские штемпелеванные банкноты 100, 1000 и 10 000 крон 1920 года.

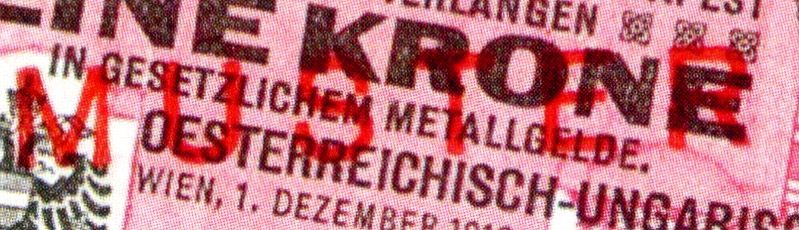

После критики относительно отсутствия на деньгах языков других народов, входящих в состав монархии, начиная с 1900 года на банкнотах появилось обозначение номинала на чешском, польском, русинском, итальянском, словенском, хорватском, сербском и румынском языках (см. рис. справа). В то время на русинском языке австро-венгерские деньги назывались «корóны», а в наши дни на украинском и русском ― «крóны».

После критики относительно отсутствия на деньгах языков других народов, входящих в состав монархии, начиная с 1900 года на банкнотах появилось обозначение номинала на чешском, польском, русинском, итальянском, словенском, хорватском, сербском и румынском языках (см. рис. справа). В то время на русинском языке австро-венгерские деньги назывались «корóны», а в наши дни на украинском и русском ― «крóны».

Начиная с выпуска 1904 года (кроме 100 крон 1910 года) банкноты проектировал технический директор типографии ценных бумаг Йозеф Пфайффер (Josef Pfeiffer). Преобладающими элементами банкнот этого периода стали выразительные тёмно-голубые надписи, кривые гильоши и идеализированный анонимный женский портрет (в одном случае портрет мальчика), причем на «австрийском» аверсе были классические австрийские красавицы, а на «венгерском» реверсе ― этнические типы представительниц Венгрии. Все части изображений соединяли тёмные разноцветные псевдорельефные защитные сетки, покрывающие всю поверхность банкнот.

Интересные факты

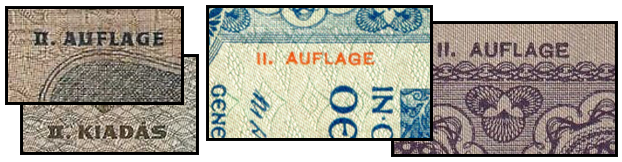

► Некоторые австро-венгерские банкноты имели две варианта выпуска:

- 20 крон второго выпуска (Austria-14), выпущенные в 1918 году, отличались от первого выпуска 1913 года (Austria-13) наличием вертикальных надписей «II. AUFLAGE» на «австрийском» аверсе и «II. KIADÁS» на «венгерском» реверсе, также они имели разное цветовое оформление.

- 1000 крон второго выпуска (Austria-61) отличались от первого выпуска (Austria-60) наличием вертикальной надписи «II. AUFLAGE» на лицевой стороне.

- 10 000 крон второго выпуска (Austria-66) отличались от первого выпуска (Austria-65) наличием вертикальной надписи «II. AUFLAGE» на лицевой стороне.

► Некоторые изображения женщин на австро-венгерских кронах повторялись на разных банкнотах, в т.ч. впоследствии в странах-наследницах Дунайской монархии:

- Предположительный портрет австрийской принцессы Рохан на 10 кронах 1904 года (Austria-9) вернулся через 18 лет на австрийскую купюру 100 крон 1922 года.

- Анонимный женский портрет на аверсе 2 крон 1917 года (Austria-21) через пять лет попал на австрийские 2 кроны 1922 года.

- Самое повторяемое женское изображение ― портрет жены дизайнера банкноты Генриха Лефлера на 1000 кронах 1902 года (Austria-8), его можно смело отнести к «блуждающему клише». Второй раз этот портрет появился на 10 000 крон 1918 года, затем в 1920 году ― на многочисленных австрийских штемпелеванных модификациях 1000- и 10 000-кроновых банкнот, после этого ― на чехословацких 5000 кронах 1919 года и в последний раз ― на австрийской банкноте 1000 крон 1922 года:

► Обычно австро-венгерские бумажные кроны имели номера серий и серийные номера, состоящие только из цифр. Однако некоторые банкноты одного выпуска различались по этому признаку:

- 2 кроны 1914 года имели три варианта: с литерой А перед номером серии (Austria-17a1), с литерой В перед номером серии и серийным номером с запятой после третьей цифры (Austria-17a2) и с литерой С (пяти типов написания!) перед серийным номером (Austria-17b).

- 2 кроны 1917 года могли иметь (Austria-211) или не иметь (Austria-212) литеру А перед номером серии, различаясь при этом ещё и серийным номером: в первом случае после третьей цифры имелась запятая.

- 200 крон 1918 года австрийского выпуска (Austria-24) имели литеру В перед номером серии и астерикс (звёздочку) перед серийным номером, а 200-кроновые банкноты венгерского выпуска (Hungary-16) были с литерой А перед номером серии и простым серийным номером. Также был и третий вариант (австрийский и венгерский) с шестизначным номером серии с запятой и пятизначным серийным номером с запятой после второй цифры.

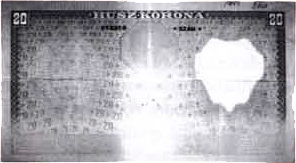

До 1910 года «австрийская» и «венгерская» стороны бумажных денег были похожими. Но после появления многочисленных фальшивых банкнот 100 крон 1910 года (Austria-11), для аверса и реверса новой купюры 100 крон 1912 года (Austria-12) и банкнот всех последующих выпусков стали делать разное оформление. При этом одна сторона визуально превосходила другую, а для сохранения равноценности языков народов монархии, на аверсе указывался номинал банкноты на всех языках монархии. Технической новизной бумажных денег данного периода стала ирисовая печать, которую ввели довольно поздно по сравнению с другими странами, но в уникальной модификации с перпендикулярно пересекающимися ирисовыми цветными поясами на основном фоне. В дополнение к этому, в выпусках 1913-1915 годов на некоторые банкноты (Austria-13, Austria-14, Austria-15 и Austria-19) вернулись водяные знаки, однако они были худшего качества, чем на бумажных деньгах 1796-1863 годов. Также на банкнотах 50 крон 1914 года (Austria-15) и 10 крон 1915 года (Austria-19) появился новый элемент ― купон (белый боковой край), что позволило лучше контролировать наличие водяного знака. Интересной новинкой стало оформление без использования рамок. Некоторые банкноты первого десятилетия ХХ века изготавливались с использованием метамерных красок, исчезающих в инфракрасном свете (см. рис. ниже), но уже во втором десятилетии от их использования отказались. Основное изображение банкнот печатали методом глубокой печати высокого качества. В целом такой высокий технический уровень австро-венгерских бумажных крон сохранялся до Первой мировой войны и случаи их фальсификации малочисленны, за исключением значительного количества подделок банкноты 100 крон образца 1910 года.

изготовленной с использованием метамерных красок

А вот банкноты, выпущенные во время Первой мировой войны, были ужé преимущественно низкого печатного и художественного уровня. Бумажные деньги военного времени имели явную тенденцию к использованию на лицевой стороне (аверсе) только немецкого и венгерского текстов ― основных языков империи, при значительном упрощении оборотной стороны (реверса). Во время и особенно к концу войны мощностей типографии Австрийско-венгерского банка стало недостаточно для производства банкнот не только в прежнем высоком качестве, но и упрощённым офсетным методом. Вследствие этого для изготовления новых банкнот привлекались сторонние венские типографии «Общества графической индустрии» (Die Gesellschaft für graphische Industrie) и Военно-графического института (Das Militär-Graphische Institut) под контролем представителей банка.

Первой, разработанной в спешке для замены серебрянных монет, была выпущена банкнота самого мелкого номинала на тот момент ― 2 кроны 1914 года (Austria-17), имевшая упрощённый дизайн с ошибками в венгерском тексте на лицевой стороне и бумагу плохого качества. Её два раза модифицировали, а через три года заменили на другую с совершенно иным оформлением (Austria-21). Типичными деньгами кризисного времени также были односторонние банкноты 25 крон (Austria-23) и 200 крон (Austria-24) выпуска 1918 года. Они имели очень простой дизайн, женский портрет для них был заимствован с невыпущенной банкоты 5 гульденов 1866 года.

Среди бумажных денег этого периода отличались в лучшую сторону только банкноты 1 крона 1916 года (Austria-20) и 2 кроны 1917 года (Austria-21), для проектирования которых использовались проверенные временем симметричные композиции и ранее применявшиеся архитектурные элементы. Ещё две банкноты военного времени: 20 крон второго выпуска (Austria-14) и 10 000 крон (Austria-25) выпуска 1918 года, являлись переработанными вариантами банкнот 20 крон 1913 года (Austria-13) и 1000 крон 1902 года (Austria-8) соответственно. Касательно бонистики, экономическое истощение Австро-Венгрии и кризис её финансовой системы во время Первой мировой войны выразился в ухудшении художественного уровня и печатного качества выпущенных в тот период бумажных денег, а также отменой выпуска трёх новых банкнот: 1 крона 1914 года, 5 крон 1914 года и 5 крон 1918 года.

Но всему приходит конец. И история крон подошла к своему завершению вместе с распадом Австро-венгерской империи, проигравшей в Первой мировой войне и подписавшей 3 ноября 1918 года капитуляцию и перемирие с Антантой. 11 ноября 1918 года последний император Австро-Венгрии Карл I декларировал своё самоустранение от царствования над Австрией, а 13 ноября ― над Венгрией. Почти семисотлетняя Габсбургская монархия распалась, просуществовав в своём последнем варианте всего полвека. По итогам Первой мировой войны, позже закреплённым Сен-Жерменским и Трианонским мирными договорами, наследники дунайской монархии Австрия и Венгрия потеряли бóльшие части своих территорий (³⁄₄ и ²⁄₃ соответственно), которые либо отошли к соседним странам, либо образовали новые государства. Первой 7 октября 1918 года объявила независимость Польша, затем 28 октября 1918 года ― Чехословакия, 1 декабря 1918 года образовалось Королевство Сербов Хорватов Словенцев, а Румыния присоединила к себе Трансильванию, Буковину и восточный Банат. В этот же период времени Австрия и Венгрия также объявили о своей независимости.

Появившиеся на руинах империи новые независимые государства столкнулись с проблемой собственного денежного оборота, так как своих денег у них не было. Начиная с осени 1918 года страны-преемницы бывшей монархии находились во временном валютном союзе с австро-венгерской кроной как денежной единицей, а функции Центрального банка взял на себя Австрийско-венгерский банк. И имперская крона оставалась до весны 1919 года общей валютой Австрии, Венгрии и Чехословакии, а также участвовала в денежном обращении на территориях, вошедших в состав других стран. Распад валютного союза начался 8 января 1919 года в КСХС (Югославии), продолжился в марте 1919 года в Чехословакии и Австрии. Последним местом, где нештемпелеванные австро-венгерские банкноты дольше всего оставались в денежном обращении стала Подкарпатская Русь: там они были заменены на чехословацкие кроны в конце октября ― начале ноября 1920 года. Дальнейшее развитие денежной политики в вышеуказанных странах широко варьировалось. В полной мере пережили гиперинфляцию и катастрофическое обесценивание крон в Австрии ― в 14 000 и в Венгрии ― в 4 800 раз по сравнению с довоенным периодом. Разрушительное обесценивание денег затронуло и Польшу, хотя это уже относилось к новым польским маркам, а не к старым австро-венгерским кронам. Напротив, в Чехословакии, КСХС, Румынии и Фиуме, несмотря на значительные трудности, гиперинфляции удалось избежать.

Бумажные деньги исчезнувшей империи стали первым этапом в создании своих собственных финансов в появившихся независимых странах. В соответствии со статьей 206 Сен-Жерменского мирного договора* от 10 сентября 1919 года, все государства, получившие бывшие австрийские земли, должны были отметить какими-либо своими официальными маркировками австро-венгерские банкноты на своей территории в течение двух месяцев и затем обменять их на собственные деньги в течение одного года. Страны-преемницы монархии выполнили это в разное время и по-разному. Большинство государств начали проводить национальные валютные сегрегации ещё до вышеуказанного решения Сен-Жерменского договора: КСХС (Югославия) ― с последних чисел декабря 1918 года до конца января 1919 года и второй этап осенью 1919 года; Чехословакия ― в начале марта 1919 года; Австрия ― в середине марта 1919 года, затем в январе и октябре 1920 года; Румыния ― летом 1919 года; Фиуме ― в апреле и ноябре 1919 года. Позже всех провела штемпелевание Венгрия ― в марте-апреле 1920 года. Польша планировала штемпелевать кроны сначала 26 марта 1919 года и затем 24 марта 1920 года, но так и не сделала этого. И старые имперские банкноты продолжали жизнь в пределах этих государств, то неся на себе австрийскую надпечатку «DEUTSCHÖSTERREICH», то наклеенную чехословацкую марку, то венгерский штемпель «MAGYARORSZÁG», то разнообразные штампы Фиуме, то югославскую печать «МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИJА» с различными марками, то румынский штамп «TIMBRU SPECIAL ROMANIA». Чтобы затем в ближайшем будущем можно было избавиться от обесценившихся и потерявших доверие банкнот, заменив их на австрийские шиллинги, венгерские пенгё, чехословацкие кроны, румынские леи, итальянские лиры, югославские динары, польские марки.

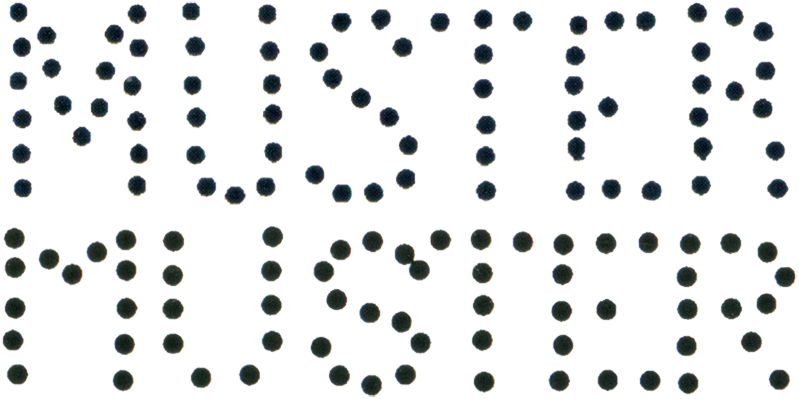

Отдельной категорией австро-венгерских банкнот являются «Muster», т.е. образцы. Практически во всех изданиях специализированной литературы, кроме Краузе, они имеют собственные каталожные номера. У Muster’ов серии и серийные номера как у обычных банкнот, находившихся в денежном обращении. Их отличительной особенностью является однократная или множественная перфорация разных типов в виде текста «MUSTER», более редкий вариант ― штамп «MUSTER» красного цвета (см. рис. ниже). Muster’ы не обязательно бывают в идеальном состоянии. Их использование в обычном денежном обороте сомнительно, наиболее вероятно, что они использовались в информационном качестве для финансовых учреждений или для различных типов документации.

Австро-венгерские Muster’ы легко могут быть сфальсифицированы (в ущерб коллекционерам), поскольку отличаются от обычных банкнот только лишь наличием перфорации и / или несложного штампа. Тем не менее, подлинность некоторых Muster’ов можно проверить, так как по мнению некоторых экспертов это банкноты с определёнными сериями и серийными номерами. Так в соответствии с каталогом «Венгерские бумажные деньги 1900-1946» Петера Кусчика подлинными Muster’ами считаются нижеуказанные австро-венгерские банкноты:

- 50 крон 1902 года (Austria-6) ― серия 1231 c серийными номерами 079хх, серия 1231 c серийными номерами 298хх и серия 1231 c серийными номерами 980хх

- 10 крон 1904 года (Austria-9) ― серия 2268 c серийными номерами 0206хх

- 100 крон 1910 года (Austria-11) ― серия 1020 c серийными номерами 241хх и серия 1078 c серийными номерами 611хх

- 100 крон 1912 года (Austria-12) ― серия 1027 c серийными номерами 977хх

- 20 крон 1913 года первого выпуска (Austria-13) ― серия 1027 c серийными номерами 0928хх, серия 1099 c серийными номерами 0993хх и серия 1110 c серийными номерами 0076хх

- 20 крон 1913 года второго выпуска (Austria-14) ― серия 1023 c серийными номерами 4258хх и серия 1111 c серийными номерами 8854хх

- 2 кроны 1914 года (Austria-17) ― серия 1588 c серийными номерами C 1091хх и серия B 1042 c серийными номерами 9408хх

- 50 крон 1914 года (Austria-15) ― серия 1005 c серийными номерами 7541хх

- 10 крон 1915 года(Austria-19) ― серия 1002 c серийными номерами 7010хх

- 1 корона 1916 года (Austria-20) ― серия 1039 c серийными номерами 3222хх

- 2 короны 1917 года (Austria-21) ― серия 1055 c серийными номерами 1789хх

- 25 крон 1918 года (Austria-23) ― серия 1136 c серийными номерами 1676хх

- 200 крон 1918 года (Austria-24) ― серия B 1011 c серийными номерами 1443хх

- 10 000 крон 1918 года (Austria-25) ― серия 1011 c серийными номерами 425хх

Резюмируя можно сказать, что для всех выпусков бумажных денег в монархии Габсбургов характерно постоянное улучшение их технического уровня. Каждый новый выпуск дополнялся новыми элементами или отличался художественным подходом. Оформление бумажных денег постоянно анализировалось, если в очередном выпуске упускались преимущества оформления билетов предыдущего выпуска или новый выпуск отрицательно влиял на функциональность денег, находящихся в обращении, в следующем выпуске имевшие место негативные моменты устранялись. Снижение качества изготовления некоторых выпусков банкнот в большинстве случаев было следствием политических условий и экономически нестабильных периодов. На протяжении 160 лет уровень изготовления бумажных денег в монархии Габсбургов постоянно повышался и вырос от простой полиграфии до специализированной защищенной печати, что повлияло на развитие технологии процесса производства бумажных денег и в мировом масштабе.

Последние австро-венгерские бумажные деньги, а это были банкноты 50 крон образца 1902 года (Austria-6), прекратили принимать для обмена 31 июля 1925 года в Венгрии. Так завершилась четвертьвековая история австро-венгерской бумажной кроны как денежной единицы и с течением времени она постепенно стала объектом внимания бонистики.

Просьба ко всем, кто не согласен с размещением на данном сайте фотографий имеющихся у них банкнот (в т.ч. в интернет-магазинах и аукционах), связаться со мной по электронной почте, т.к. мне хотелось бы избежать ненужных недоразумений и последующих судебных исков в связи с нарушением авторских прав.